O SANTO GRAAL E A PEDRA FILOSOFAL

(por Paulo Urban, médico psiquiatra e Psicoterapeuta do Encantamento)

Desde o dia de Reis de 2017 havíamos sido advertidos por Christiano Sotero, eu e o confrade Alan, de que não tardaria seríamos convocados a uma nova Iniciação a dar conta de nosso gradual progresso nos seios da TAO. Não saberia exatamente definir o que é pouco ou muito em termos de tempo para alguém que do alto de seus 78 anos, sem pressa alguma em cada ato, e com reiterada devoção, propõe-se a ser nosso mestre psicagogo pelos arriscados meandros das duas Grandes Vias alquímicas que trilhamos, tanto a seca quanto a úmida, mas o fato é que desde quando fora feita a promessa, e até a noite em que se deu a decantada Iniciação, foram mais de dois anos de preparação. Tempo esse de espera durante o qual Alan e eu nos sujeitamos ao constante cumprimento de tarefas preliminares, preparatórias para o Grande Rito, deflagrado à meia-noite do último Equinócio de Outono.

Lembro ainda que em nossa ‘tertúlia de Reis’, tão logo o mestre anunciara a Iniciação, Alan lhe pedira uma amostra do sal que teríamos de operar, uma ‘pinceladinha do que viria pela frente’. Sotero, fechando-se em copas, apenas respondeu: “Só o que posso dizer é que os símbolos exercem inúmeras funções sobre cada um dos que se põem a meditar sobre eles, a investigar seu mistério, seu sentido oculto. Por serem mediadores entre diferentes graus de percepção e consciência, pontes entre nosso mundo e o transcendente, assumem antes de tudo um caráter unitivo, integrando-nos à divina realidade”. Pois bem, veladamente, tudo estava aí. Tivéssemos ouvidos, … como cogitar àquela época que seríamos levados a comungar do inefável Mistério que envolve o Santo Graal?

— O termo provém do provençal falado no medievo – ensinava-nos Sotero – a designar a tigela, por vezes uma travessa, em que dois ou mais aristocratas comensais faziam juntos suas refeições, tomando com as mãos pequenas porções de comida, cada qual por sua vez, com o que se ‘comia gradualmente’. Daí o nome dessas peças, algo fundas, de boa capacidade, geralmente de madeira, por vezes de metal: eram ditas graduales, de onde se derivou o termo gradalis, uma das formas em latim de se dizer ‘cálice, taça’. Curiosamente, a etimologia sugere ainda um processo gradual de aproximação do homem com Deus, daí o poder de sua imagem como símbolo de Redenção, haja vista a chamada ‘Demanda do Graal’ que se alastrou por toda a Europa medieval ocidental, contagiando cavaleiros de reinos de todas as partes, fossem estes bretões, ibéricos ou nórdicos, através da qual cada um dos que se deitaram pela vida a procurar pelo Graal, malgrado não lograssem êxito, iam sendo passo a passo transformados por meio de sua própria busca espiritual.

Mal o mestre começara sua exposição, Alan e eu já estávamos enredados em sua arte de narrar histórias.

— Neste sentido, – prosseguiu – o Graal guarda identidade com o mágico Caldeirão de Cerridwen, deusa celta, associada às fases visíveis da Lua, regente dos plantios e das colheitas, da menstruação e das gestações, das quais se faz protetora. Em seu mistério tríplice, é ainda ‘deusa da transfiguração’, posto o seu poder de apresentar-se ora como donzela, ora como mãe, ora feito anciã, a fazer dela detentora dos segredos dos ciclos da vida. Em seu caldeirão vive a preparar seus feitiços, filtros e poções; a esta peça mágica a tradição oral dos bardos se refere como o ‘Caldeirão da Abundância’, dentro do qual todo alimento ou bebida se faz inesgotável, fora o fato de que nele conforme o rito de cozimento, era possível ressuscitar os mortos, ideia esta que séculos depois seria associada à função redentora do Santo Graal, dado a ser ele portador do sangue da Ressurreição.

— Neste sentido, – prosseguiu – o Graal guarda identidade com o mágico Caldeirão de Cerridwen, deusa celta, associada às fases visíveis da Lua, regente dos plantios e das colheitas, da menstruação e das gestações, das quais se faz protetora. Em seu mistério tríplice, é ainda ‘deusa da transfiguração’, posto o seu poder de apresentar-se ora como donzela, ora como mãe, ora feito anciã, a fazer dela detentora dos segredos dos ciclos da vida. Em seu caldeirão vive a preparar seus feitiços, filtros e poções; a esta peça mágica a tradição oral dos bardos se refere como o ‘Caldeirão da Abundância’, dentro do qual todo alimento ou bebida se faz inesgotável, fora o fato de que nele conforme o rito de cozimento, era possível ressuscitar os mortos, ideia esta que séculos depois seria associada à função redentora do Santo Graal, dado a ser ele portador do sangue da Ressurreição.

— Mas o que vem a ser exatamente o Santo Graal? – quis saber Alan.

— Esta pergunta está muito próxima daquela que Parsifal devia ter feito ao Rei Pescador, mas que, por algum entrave mágico ou psicológico, acabou dela se olvidando e nunca a fez, embora haja quem diga que nem poderia mesmo tê-la feito; caso a proferisse, quebrar-se–ia o encanto da visionária cena que diante de seus olhos, inexplicavelmente, transcorria.

— E qual pergunta era esta? – indagava Alan ao mesmo tempo em que eu pedia ao mestre uma melhor descrição da tal cena visionária.

Christiano fez gesto para que o acompanhássemos a seu templo-biblioteca. De suas abarrotadas estantes retirou uma das pastas onde guarda seus sonetalquímicos e nos pediu ajuda para que pegássemos em prateleira mais alta alguns volumes que especificamente indicou, todos versando sobre o mito arturiano e as sagas de cavalaria. Em relação a um dos volumes nos recomendou especial cautela: raridade de exemplar, protegido por capas de couro mas cujas páginas, friáveis e esmaecidas pelos anos, estavam periclitantemente se soltando. O mestre pediu o abríssemos sobre a mesa, e em fazendo-o, debruçamo-nos a examiná-lo.

— Diante de vossos olhos está a mais completa versão sobrevivente da Demanda, por sinal, pasmem, escrita em língua portuguesa medieval.

Pusemo-nos cuidadosamente a folhear o livro, inteiramente manuscrito.

— Esta versão portuguesa é adaptação de texto original francês, escrito entre 1230 e 1240, tal qual foi anotada por monges escribas que serviam ao rei Afonso III de Portugal, ainda no século XIII. Da versão francesa muitos versos pelos séculos se perderam. É, pois, ao texto lusitano que se reportam obrigatoriamente os historiadores quando querem ter melhor e mais completa ideia do que foi a assim chamada Demanda do Graal. Os livros que a compõem se desdobram em duas vertentes: a primeira reúne obras escritas entre 1220 e 1230, estas compõem o assim chamado Ciclo do Lancelote-Graal; já a segunda, obras produzidas na seguinte década, entre 1230 e 1240, compõem o Ciclo da Post-Vulgata.

Apreciávamos agora aquele espécime ainda com maior espanto.

— Este volume de nossa biblioteca é trabalho do século XVIII, cópia feita por antigo mestre de nossa ordem, ipsis literis, do texto Português pertencente ao Ciclo da Post-Vulgata da ‘Demanda do Graal’, cujo original encontra-se hoje preservado na Biblioteca Nacional de Viena, sob o nº 2594. Notem o esmero da caligrafia, que replica tal qual a arte do manuscrito original.

Era coisa de se maravilhar: letras que mais pareciam arabescos, com as iniciais de cada verso de abertura de capítulo emolduradas por requintados traços em estilo gótico. Mas Sotero já chamava nossa atenção para outro velho volume, cujas folhas igualmente se apresentavam amareladas, manchadas até:

— E aqui uma obra bem mais recente, exemplar de 1894 que adquiri num dos sebos de Montmartre, em Paris. Trata-se do último romance dos cinco que escreveu o bardo francês Chrétien de Troyes (1135-1191): Perceval, Le Conte du Graal, poema dedicado ao conde Felipe de Flandres (1143-1191), que lhe financiava a vida de poeta tal qual a condessa Maria de Champagne (1174-1204) o fizera por mais de uma década, anteriormente.

— Cristão de Troia? Nome curioso! – observou Alan. Sorrindo, mestre Sotero preferiu a poltrona, com o que logo vimos que lá vinha história. Sentamo-nos também.

— Troyes é a cidade francesa onde se presume tenha nascido Chrétien, – explicou – sua obra inteiramente orbita lendas e fatos históricos relativos ao ciclo arturiano, e seus poemas, escritos em francês, contribuíram imensamente para a popularização do mito do Rei Artur, haja vista que àquela época quase tudo se escrevia em latim, direcionado a seleto grupo de letrados. Pela pena de Chrétien somos levados a conhecer os cavaleiros da Távola Redonda e um tanto de histórias a eles correlatas, às quais o poeta imprime uma dimensão cristã em detrimento do paganismo celta que originalmente transbordava por elas. Como vê, caro Alan, não à toa o poeta adotou este seu nome. Seus cinco poemas, pela ordem, estão listados aí no prefácio, leiam-nos:

— Troyes é a cidade francesa onde se presume tenha nascido Chrétien, – explicou – sua obra inteiramente orbita lendas e fatos históricos relativos ao ciclo arturiano, e seus poemas, escritos em francês, contribuíram imensamente para a popularização do mito do Rei Artur, haja vista que àquela época quase tudo se escrevia em latim, direcionado a seleto grupo de letrados. Pela pena de Chrétien somos levados a conhecer os cavaleiros da Távola Redonda e um tanto de histórias a eles correlatas, às quais o poeta imprime uma dimensão cristã em detrimento do paganismo celta que originalmente transbordava por elas. Como vê, caro Alan, não à toa o poeta adotou este seu nome. Seus cinco poemas, pela ordem, estão listados aí no prefácio, leiam-nos:

Alan e eu logo os encontramos na segunda página: Érec e Énide (c. 1170), Cligès (c. 1176), Ivan, o Cavaleiro do Leão (c.1178), Lancelote, o Cavaleiro da Charrete (c. 1181) e, por fim, Percival, o Conto do Graal (c. 1190). Informava ainda o prefácio, sem data, chez Chameul, Editeur, que Chrétien deixara seu poema inacabado, com 9 mil versos, posto haver morrido enquanto nele trabalhava. Bem mais tarde, quatro outros bardos acrescentariam 54 mil novos versos ao poema original, impondo distintos desfechos à história, mas o fato é que até hoje não sabemos qual final seu autor pretendia dar a ela.

— Isto posto, podemos, então, conforme me pediram, tratar da tal pergunta jamais feita por Parsival.

Alan e eu, só ouvidos.

— Não tenho como estender-me a narrar toda a epopeia; caso tenham interesse, poderão ler a obra que está sobre a mesa. Sua importância advém do fato de que por meio dela pela primeira vez surge o Graal no imaginário medieval. Ninguém antes de Chrétien de Troyes tratara do tema em obra alguma. Ele inicia retratando seu herói desde sua paupérrima infância: Parsival é um menino que veste roupas cruas e grosseiras, tecidas em casa; ele é educado a não fazer perguntas por uma mãe viúva, que o cria sob exagerada proteção. Isso até o dia em que, mesmo a contragosto, acaba permitindo ao filho, agora um jovem, que parta à procura de cinco cavaleiros que em brilhantes armaduras haviam passado por sua casa, com os quais ele se encantara. A partir daí, são muitas peripécias a envolver uma misteriosa donzela dona de um anel mágico, lutas e aventuras, também o encontro com um sábio eremita, até que Parsival acaba conhecendo o Cavaleiro Vermelho, que o convida a ir com ele a Camelot, castelo de Arthur. Lá chegando, admirado com a extrema pureza do jovem, o rei o sagra cavaleiro. Certa feita, por ordem de Arthur, Parsival vai em missão até o castelo de Gournamount, rei vizinho que o educa nos mistérios e lhe conta sobre o Graal, recomendando que, caso um dia se depare com a taça, faça-lhe a pergunta: “A quem é que serve o Graal?”

— Eis a questão! – exclamou Alan.

— Sim; e a quem é que serve o Graal? – perguntei.

Aprumando-se em sua aveludada poltrona, apontando uma taça de prata que ornava uma de suas estantes, Sotero replicou:

— Pois, então… a quem é que serve?

Em silêncio nos entreolhamos. O mestre deu sequência:

— Saltemos as peripécias seguintes para darmos numa linda manhã com Parsival cavalgando às margens de um rio, onde encontra dois homens pescando. Um deles o convida a passar a noite em seu castelo, localizado rio acima. Parsival aceita, e ao fim da tarde para lá se dirige. Ao chegar, estranha encontrar abertos seus portões. Um valete o vê entrar e o leva então à presença de seu rei, que ele descobre ser o mesmo pescador que naquela manhã conhecera; mas ele agora está acamado, ferido entre as pernas, mal pode se mover, e diz a Parsival que enquanto não fosse curado, suas terras permaneceriam estéreis. Roga então a seu hóspede que o ajude chegar até o salão de festas, o que se faz com muito custo. À hora da ceia, mal acreditando no que seus olhos veem, Parsival presencia o extraordinário: os portões do salão se abrem e uma procissão o atravessa: à frente vem uma donzela portando um dos pratos a ser servido; uma segunda donzela vem logo atrás, ela carrega na mão esquerda um prato entalhado, conquanto sua mão direita está dada a um menino em trajes de escudeiro, que, por sua vez, em sua outra mão porta solenemente uma lança. Nada a estranhar aí, não fosse o fato de a lança estar sangrando. Parsival compreende estar diante de algo divino. Mais atrás vêm dois pajens carregando cada qual um candelabro em ouro esmaltados, com dez velas cada um.

Aqui nosso mestre se deteve e abriu o livro depositado sobre a mesa diretamente numa passagem previamente marcada, e prosseguiu em leitura:

— “ ‘Salvo estes dois candelabros, havia apenas duas outras tochas acesas em todo o salão, entretanto, em nenhum outro canto do mundo eu poderia encontrar lugar mais iluminado’, estranha Parsival. Fora isso, havia ainda um fogo forte na lareira, cuja lenha seca dava clara chama. Mesmo assim, de onde vinha tanta luz? Mas logo percebe, vinha da donzela que acabava de entrar no recinto, a última a desfilar em procissão; vestida em roupas majestosas, ela portava o Graal: a taça de ouro vinha pousada numa bandeja também de ouro; a taça era toda cravejada de joias, as mais preciosas que se podia encontrar nos Céus e na Terra. Nenhuma gema a estas poderia ser comparada, e a luminosidade que emanava do Graal era tão intensa que em sua presença os demais fogos empalideciam”.

Deixando de lado a leitura, voltando à oralidade que sempre preferiu, arrematou:

— Atônito, Parsival assistiu a tudo sem dizer palavra. Esqueceu-lhe, inclusive, a pergunta que mestre Gournamount recomendara fosse feita; prevaleceu nele o nunca nada perguntar, conforme sua mãe lhe ensinara.

— E o que se deu com a procissão? Como se resolveu toda a cena? – não me contive em perguntar.

— Ao acordar na manhã do dia seguinte, Parsival dá conta de estar deitado sobre a relva às margens do rio onde encontrara os pescadores. Não há castelo nem Rei algum à sua volta, nem Graal tampouco. Nada sabe ao certo. Nem sequer se lembra dos pratos que jantara, se é que havia ido mesmo a algum jantar.

— Uma dúvida ainda me resta – interpus-me – por que o Graal não promoveu a cura do rei pescador?

— Boa questão! Como Parsival não fez a pergunta que devia, que talvez viesse a quebrar todo aquele encanto, e dado à morte do poeta, restamos mesmo sem o saber. Mas lembremos que estamos tratando do Graal no campo de seu simbolismo, de sua mitologia: muito além das curas físicas que possa promover, roga a lenda, antes de tudo o Graal propicia a verdadeira cura da alma, posto que estabelece um sagrado vínculo entre Deus e os homens. Não somente detém em seu bojo a verdadeira água da vida, única capaz de aplacar a sede de alma, como também traz consigo o sangue vivo do Cristo da ressurreição.

— E ele retornou a Camelot? – perguntou Alan.

— Não sem antes se perder por muitos dias… salvou-o ter sido encontrado por dois outros cavaleiros da Távola Redonda que o levaram de volta. Em Camelot é recebido com festa. À noite, no banquete a celebrar seu retorno, põe-se a narrar sua experiência ao rei Arthur. Mas a ceia é interrompida por uma aparição insólita: surge não se sabe de onde em meio aos cavaleiros da Távola, montada sobre uma mula doente, uma mulher decrépita. Dedo em riste, ela acusa Parsival de não ter feito a pergunta. E passa a enumerar suas faltas. Antes de ir-se, porém, distribui tarefas aos cavaleiros e em especial ordena a Parsival que volte a procurar pelo Graal. E que, uma vez diante dele, proponha a pergunta:

— A quem é que serve o Graal? – exclamamos em uníssono, eu e Alan.

— Exato! Parsival parte, então, em Demanda. Depois de enfrentar vários perigos, dá com uns peregrinos que o interpelam, querem saber o porquê de ele estar assim, fortemente armado em plena sexta-feira da Paixão. Mas o jovem parece estar enfeitiçado, não sabe explicar o porquê de estar ali, nem para onde vai, menos ainda de onde vem. Sente-se mal com isso, um profundo remorso o abate, em função do que vai buscar os conselhos de um monge eremita, a quem se confessa. O ancião o absolve dos pecados e o instrui quanto a como proceder a fim de recuperar o Graal.

— E como se dá isso? – perguntei.

— É frustrante. Chrétien morreu por essa época. Deixou-nos inacabada a sua saga.

— Mas o amado mestre não pode nos frustrar assim… – reclamamos – depois disso tudo… por Deus, como termina essa história?

Diante de nosso inconformismo, disse Sotero:

— Ora, para tanto é mister que recorramos a outros autores que, influenciados por Chrétien de Troyes, abraçaram também a causa de criar toda essa mitologia em torno do Graal.

Sentimo-nos algo aliviados…

— Passemos, pois, a Robert Boron, outro poeta francês, cujo sobrenome também diz respeito ao vilarejo em que nasceu. Por volta de 1200 a 1210 compôs duas importantes obras, ambas em versos octossílabos: José de Arimateia a primeira, e Merlim, a segunda. Desta última, algumas partes em prosa sobrevivem, mas a maioria de seus versos se perderam.

— Arimateia e Merlim! Ambos constelados na mitologia do Graal! – exclamou Alan.

— Perfeitamente! Boron é o primeiro autor a propor uma ligação histórica entre Jesus Cristo e o Santo Graal. José de Arimateia, citado nos quatro Evangelhos, era homem abastado, membro do Sinédrio e, não obstante, um dos mais próximos amigos de Jesus, a quem ele admirava imensamente. Ele é quem consegue, com sua influência política, autorização de Pilatos para descer Jesus da cruz a fim de sepultar seu corpo em túmulo de propriedade sua. Porém, ao retornar ao Gólgota, pouco antes da nona hora, encontra um cenário de dois ladrões ainda agonizando, um de cada lado de Jesus, que está aparentemente morto. Os judeus, para que os supliciados não ficassem todo o sábado expostos na cruz, cobram dos soldados que fraturem suas pernas, a abreviar-lhes a morte. E assim é feito: “Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro ladrão e do outro a quem tinham crucificado, mas, chegando em Jesus, tomando-o como morto, não lhe quebraram as pernas” (Jo, 19; 32,33). Longinus, segundo fontes apócrifas seria este o nome do soldado, transpassa-lhe o flanco com uma lança para certificar-se de que Jesus está morto, e logo vê, diz a bíblia, sair ‘sangue e água da ferida’. “Quem o viu deu testemunho e seu testemunho é verdadeiro”, escreve João, o único dos quatro a narrar esta cena (Jo, 19; 35).

— Sempre me impressionou tudo isso! – era Alan, visivelmente emocionado.

— Pois, segundo Boron, o que se deu nessa hora, embora nenhum dos Evangelhos trate disso, foi que José de Arimateia, em posse do cálice usado por Jesus por ocasião da última ceia, nele recolhe o sangue e a água que escorrem das chagas de Jesus. A taça tornar-se-ia uma das duas maiores relíquias perdidas e invisíveis de todo o cristianismo, a outra é justamente a lança de Longinus, a mesma que Parsival viu nas mãos do primeiro pajem daquela estranha procissão.

— E por que relíquias invisíveis e perdidas? Há alguma relíquia visível do Cristo que não se tenha extraviado pelos séculos mundo afora? – indagou Alan.

— Evidente. Ainda que a Igreja nunca o tenha admitido oficialmente como relíquia, dentre todas o Santo Sudário é sem dúvida a mais sagrada e autêntica.

— Evidente. Ainda que a Igreja nunca o tenha admitido oficialmente como relíquia, dentre todas o Santo Sudário é sem dúvida a mais sagrada e autêntica.

— E quanto ao que nos contam certas histórias… – adiantei-me em saber – José de Arimateia foi mesmo para a Inglaterra levando o cálice consigo?

— Robert Boron diz que não. Segundo o bardo não é José de Arimateia propriamente quem leva o Graal para a Inglaterra, ele nunca teria estado lá, mas sim seus parentes e amigos em missão evangélica, cujo destino seria alcançar a Ilha das Maçãs, também chamada Ilha de Avalon.

— E onde ela fica? – quis saber Alan.

— Segundo algumas fontes, no coração do condado de Sommerset, precisamente num local que tem por nome Glastonbury. Ali viria, inclusive, a ser erguida uma abadia no século V, a primeira igreja cristã de toda a Bretanha, a fim de nela melhor se proteger o Graal. Para alguns historiadores, justamente nesta abadia teriam sido enterrados Rei Arthur e sua esposa Guinevere. O túmulo foi descoberto por Henrique II (1154-1189) que, poucos anos antes de morrer, mandou escavar o local tomando piamente por base a visão de um trovador, que dizia haver sonhado que naquele santo lugar estaria enterrado Rei Arthur, “entre dois mausoléus e a uma grande profundidade”, assim lhe afiançava o bardo, segundo um anjo lhe revelara. Precisão cirúrgica, foram de fato encontrados dois corpos a mais de 5 metros de fundura no local indicado, um homem e uma mulher, e junto aos mesmos uma cruz de pedra que trazia talhada a seguinte inscrição: Hic Jacet Sepultus Inclitus Rex Arthur in Insula Avalonia, a dizer, “Aqui jaz enterrado o renomado Rei Arthur na Ilha de Avalon”.

— Santa sincronicidade! – exclamei.

— De início, tudo pareceu falsificação, talvez o tal bardo estivesse mancomunado com outros espertos a fim de ganharem prestígio e algum dinheiro com isso; porém, em razão de certas características da inscrição, ao que parece, o achado é autêntico; muito improvável que ao forjá-la alguém soubesse cometer certos lapsos de língua a fazer casar certinho a inscrição com o latim falado àquela época. Graal nenhum, porém, foi encontrado ali. Tampouco a lança hemorrágica. Alguns afirmam, inclusive, que o Graal fora levado pelos Templários, cuja missão era evitar que tal preciosidade viesse a cair em mãos erradas. A crermos nisso, a taça estaria até hoje preservada, nalgum secreto sacrário, longe do alcance dos incautos aventureiros do mundo.

— Os Templários! – exclamei – milenar Ordem com a qual nossa TAO mantém há séculos estreitos laços esotéricos e, sobretudo, afetivos.

— Justamente! Somos primos entre nós! E aqui vem, a meu ver, a parte mais curiosa dessa história, a relacionar o Santo Graal a nada a menos que a própria Pedra Filosofal.

— Basta ver o mito do Graal tal qual nos conta o cavaleiro bávaro Wolfram von Eschenbach (c. 1170 – c.1220), maior poeta épico medieval de toda a Alemanha. Em seu poema Parzival, que viria setecentos anos depois a inspirar Richard Wagner a compor sua Ópera homônima (Parsifal, 1882), Wolfram transforma a história radicalmente. Ele entende que o Graal seja infinitamente mais velho que Jesus e todo o cristianismo, faz dele uma ‘pedra de luz’ trazida à Terra pelos anjos, semelhante ao que creem os muçulmanos em relação à Pedra Negra que repousa na Caaba, em Meca, capital espiritual do Islamismo.

— Pedra Negra esta que, cientificamente falando, é um meteorito – pontuei.

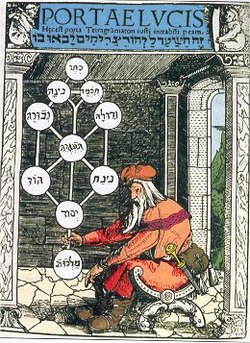

— Assim como o Graal de Eschenbach. Seu poema vale um mito cosmogônico. Para ele, a Pedra do Graal era originalmente uma esmeralda incrustada, dentre outras joias, na coroa de arcanjo Lúcifer. Este, ao declarar-se contrário aos planos de D’us, chefia uma Legião de anjos rebeldes com o que se deflagra um tremendo embate cósmico. Miguel, cujo nome significa “representante de D’us”, é quem se põe em combate direto com Lúcifer, e em acirrada luta que dura uma eternidade, finalmente o atinge na cabeça com sua espada flamígera. O golpe faz partir sua coroa, com o que dela se desprende a esmeralda, que vem caindo então, de esfera em esfera, desde o mais alto Céu de Kether (não à toa este nome em hebraico quer dizer ‘Coroa’) até o mais baixo plano de toda a Criação, Malkuth (‘Reino’, em hebraico), noutras palavras, o pobre mundo em que vivemos, por sinal, a mais densa sephiroth (esfera) da Árvore da Vida, conforme concepção cosmogônica da cabala judaico-cristã.

Alan e eu estávamos completamente absortos, tanto pelo extraordinário do relato quanto pelas considerações do mestre, que assim continuou:

— Em sua criatividade, Wolfram esbanja neologismos e inventa lugares utópicos, por exemplo, chama o Graal de lapsit exillis, para alguns uma aglutinada forma de se dizer lapis excoellis, ou seja, ‘a pedra que caiu do céu’, para outros, mera corruptela latina de lapis exilis, a dizer ‘a pedra insignificante’.

— E como poderia o Graal ser tratado assim, como algo insignificante? – questionei, incomodado.

— Aí reside toda a sutileza, a arte oculta do poeta! – respondeu Sotero. E lembrou a citação por outras vezes referida nas classes de alquimia que nos ministra:

“Hic lapis exilis exat, precio quoque vilis,

Spennitur a stultis amatur plus ab edctis”

“Aqui está a pedra insignificante, de preço vil,

Desprezada pelos ignorantes, e mais amada pelos que a (re)conhecem”

— Minha nossa! Jung esculpiu esta mesma citação numa placa de pedra na torre que ele mesmo levantou, pedra por pedra, em Bollingen. – completei.

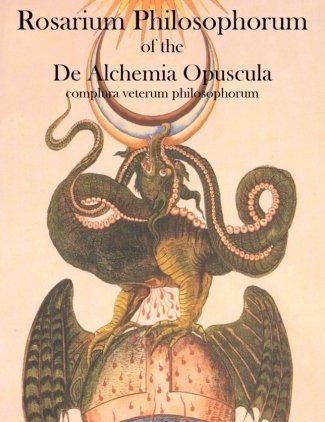

— Muito bem lembrado, nem poderia ser diferente; o confrade está a citar um dos mais célebres alquimistas do mundo contemporâneo. O psiquiatra suíço era um Adepto e, claro, foi pinçar este dístico lá do manuscrito em que se encontra originalmente grafado: nada menos que o Rosarium Philosophorum (1550), que ele estudou amplamente, cujo texto pertence à segunda parte do tratado De Alchimia Opuscula, publicado em Nuremberg, em 1541.

— Muito bem lembrado, nem poderia ser diferente; o confrade está a citar um dos mais célebres alquimistas do mundo contemporâneo. O psiquiatra suíço era um Adepto e, claro, foi pinçar este dístico lá do manuscrito em que se encontra originalmente grafado: nada menos que o Rosarium Philosophorum (1550), que ele estudou amplamente, cujo texto pertence à segunda parte do tratado De Alchimia Opuscula, publicado em Nuremberg, em 1541.

— E como interpretar o dístico? – antecipou-se Alan à pergunta que eu pretendia lançar.

— Certas vertentes contam que foi um nobre cavaleiro de nome Titurel quem teria encontrado a pedra esmeraldina caída do Céu (tácita alusão à Tábua de Esmeralda de Hermes Trimegistus) e que, reconhecendo seu sagrado valor (Titurel obviamente se inclui entre os raros iniciados da segunda linha do dístico), esculpiu a partir da pedra bruta um vaso que, por sua vez, tornou-se o Graal propriamente dito. Wagner dá destacado papel a este lendário paladino em sua Ópera, faz dele o chefe de secreta seita de cavaleiros cristãos à moda dos Templários, muito atuantes àquela época, ou ainda à daqueles que se reuniam em torno da Távola e eram a ‘alma’ de Camelot. Titurel, inclusive, manda erguer o Castelo de Montsalvat (Monte da Salvação) numa montanha da Espanha árabe, a fim de nele preservar o Graal junto à sagrada lança de Longinus, que também está sob sua guarda. Wolfram serve aqui mais uma vez a Wagner, pois, no poema medieval são os cavaleiros Templeisen (clara alusão aos Templários) os incumbidos de proteger a sagrada taça, e para tanto a levam ao castelo de Munsalvaesche que, a propósito, não se refere a nenhum lugar conhecido. Mas voltemos ao tema da Pedra insignificante.

— Até porque ainda não o compreendi. Insignificante? – protestei, e Alan apoiou a questão.

— Justamente. É preciso que se diga aqui que o Graal guarda íntima relação com o vas spiritualis, ou ainda, vas honorabile, vas admirabile, a saber, o ‘vaso alquímico’, todos eles epítetos pelos quais se designa Maria na ‘Ladainha de Loreto’, apêndice do Rosário, criada ainda na idade média e introduzida como fechamento do terço cristão pelo Papa Pio Sixto V, no século XVI. Maria é ainda muitas vezes chamada de ‘Flor do Mar’ na lírica medieval, posto ter abarcado o Cristo em seu ventre. O Graal, nesse sentido, é símbolo máximo tanto de pureza quanto do Sagrado Feminino, é propriamente o cadinho dos alquimistas, não por acaso dito crucibulum em latim, clara referência à Cruz da Ressurreição, ponto crucial em que toda a matéria se transmuta, o vaso da vida onde tudo se transforma.

Alan e eu éramos admiração e espanto.

— Complementar ao símbolo feminino é a lança hemorrágica, elemento fálico pertinente ao Sagrado Masculino. Ela traz em si o sangue da Ressurreição, o mesmo que escorre das chagas de Cristo, ou ainda de qualquer ferida humana aberta em Seu nome. Juntos, lança e cálice representam o Rebis, são o casamento dos opostos complementares, a totalidade do divino esplendor. Daí o inefável da visão de Parsival, de onde decorre sua mudez, haja vista que diante do sagrado estado que se viu, qualquer palavra nada seria senão profanação. Ele fez bem em não perguntar nada, como lhe ensinou sua mãe. Mas é evidente que Chrétien tramava algo maior a dar término à sua história, do contrário não lançaria seu herói a procurar pelo Graal que ele houvera vislumbrado, agora não apenas na condição de iniciado, por conta de Gournamount ter-lhe ministrado os Mistérios, mas também como alguém absolvido de seus pecados, haja vista haver se confessado com o monge eremita.

— Complementar ao símbolo feminino é a lança hemorrágica, elemento fálico pertinente ao Sagrado Masculino. Ela traz em si o sangue da Ressurreição, o mesmo que escorre das chagas de Cristo, ou ainda de qualquer ferida humana aberta em Seu nome. Juntos, lança e cálice representam o Rebis, são o casamento dos opostos complementares, a totalidade do divino esplendor. Daí o inefável da visão de Parsival, de onde decorre sua mudez, haja vista que diante do sagrado estado que se viu, qualquer palavra nada seria senão profanação. Ele fez bem em não perguntar nada, como lhe ensinou sua mãe. Mas é evidente que Chrétien tramava algo maior a dar término à sua história, do contrário não lançaria seu herói a procurar pelo Graal que ele houvera vislumbrado, agora não apenas na condição de iniciado, por conta de Gournamount ter-lhe ministrado os Mistérios, mas também como alguém absolvido de seus pecados, haja vista haver se confessado com o monge eremita.

— Verdade. – concordamos.

— A fim de que o Conto do Graal perfeitamente se fechasse, é de se esperar que a crucial pergunta fosse feita; supondo que Parsival viesse a reencontrar o Graal, agora centrado no Poder da Palavra, de seu mais puro coração sairia a pergunta ou a fala correta que, espiritualmente autorizada, não só não viria a quebrar o encanto de sua numinosa experiência, como dela o jovem ainda depreenderia seus maiores entendimentos.

— Bem plausível – concordamos – pena não haver logrado êxito.

— Êxito este que, presumo, só seria viável após o herói haver assimilado em seu coração certas partes esquecidas de si mesmo.

— Como assim? – quisemos saber.

— Ora, não nos esqueçamos de que, assim como a lança é complemento do Graal, também Parsival traz em seu psiquismo sua natural contraparte que, por óbvio, é sombria.

— Parte sombria? Em Parsival? Mas ele não é exemplo vivo da pureza? – indagamos surpresos.

— O mais puro dentre os cavaleiros, sim, sem dúvida; mas não absolutamente puro, não enquanto estiver em franco processo de depuração, que só se cumpre mediante o transcorrer de sua saga. Aliás, essa parte sombria, ora, todos a temos, sem exceção; está aí o psiquiatra a não me deixar mentir, sabe disso até melhor que eu; pois, não faz parte de seu cotidiano terapêutico observar essas sombras ao lidar com todas as pessoas, mesmo as aparentemente sãs?

— Nem fale… – sussurrei.

— E qual seria a contraparte de Parsival? – direto ao ponto, meu confrade Alan.

— Ninguém mais senão o próprio mago Merlim! Quem primeiro o percebeu foi Carl Jung; em sua auto autobiografia, inclusive, dedica a Merlim um parágrafo a apontá-lo como a ‘tentativa, por parte do inconsciente medieval, de estabelecer uma figura paralela à de Parsival’.

Uma vez mais, quedamo-nos surpresos.

— Dentre os poetas do medievo, quem melhor desenvolve seu papel no mito arturiano é Robert de Boron, aqui já citado. Segundo ele, Merlim é filho de sinistra cópula entre uma donzela, pura e virgem, que fora violentada por um íncubo, a dizer, um demônio sob a forma masculina. Dado a essa configuração, desde que veio ao mundo, Merlim estava fadado a ser um profeta do mal. Ele se tornaria órfão precocemente, ainda na infância, mesmo assim, é salvo pelo amor de sua mãe; por ter dela assimilado suas virtudes, passa a direcionar seus poderes para o bem, com o que o demônio tem seus planos frustrados. A propósito, Merlim e Parsifal são simplesmente os dois mais importantes personagens de todo o ‘Ciclo do Graal’. Não obstante, conquanto Parsival é o cavaleiro que representa o ideal cristão medieval emergente, Merlim é símbolo do paganismo sobrevivente que, pouco a pouco, vai sendo sobrepujado pela penetração da Igreja em áreas de cultura celta que tradicionalmente rendiam culto à Grande Deusa.

— Dentre os poetas do medievo, quem melhor desenvolve seu papel no mito arturiano é Robert de Boron, aqui já citado. Segundo ele, Merlim é filho de sinistra cópula entre uma donzela, pura e virgem, que fora violentada por um íncubo, a dizer, um demônio sob a forma masculina. Dado a essa configuração, desde que veio ao mundo, Merlim estava fadado a ser um profeta do mal. Ele se tornaria órfão precocemente, ainda na infância, mesmo assim, é salvo pelo amor de sua mãe; por ter dela assimilado suas virtudes, passa a direcionar seus poderes para o bem, com o que o demônio tem seus planos frustrados. A propósito, Merlim e Parsifal são simplesmente os dois mais importantes personagens de todo o ‘Ciclo do Graal’. Não obstante, conquanto Parsival é o cavaleiro que representa o ideal cristão medieval emergente, Merlim é símbolo do paganismo sobrevivente que, pouco a pouco, vai sendo sobrepujado pela penetração da Igreja em áreas de cultura celta que tradicionalmente rendiam culto à Grande Deusa.

— Com o que, se bem compreendi, consoante o cristianismo se alastra e se fortalece por toda a Bretanha e pela Europa continental ao longo dos séculos medievais, o paganismo vai batendo em retirada, cada vez mais se embrenhando pela floresta, a fim de continuar operando longe do alcance dos olhos do mundo. – ponderou Alan.

— Perfeitamente! Eu não falaria melhor. Mas, me digam, para onde exatamente foge Merlim? Em que lugar poderá o mago seguir exercendo sua magia, a bem de manter viva sua arte e a linguagem das fadas?

— Perfeitamente! Eu não falaria melhor. Mas, me digam, para onde exatamente foge Merlim? Em que lugar poderá o mago seguir exercendo sua magia, a bem de manter viva sua arte e a linguagem das fadas?

Entreolhamo-nos sem ousar responder.

— Então… digam-me, para onde foi Merlim?

Silêncio. Ele mesmo completou:

— Ora, foi morar na Alquimia! Para lá que enviou seu Espírito. E é aí que até hoje sobrevive. Mais que isso, nela segue operando maravilhas, ainda que de modo disfarçado, velado pelo hermetismo de seus textos, pela complexidade de suas receitas e procedimentos, pelo simbolismo de seus elementos e iluminuras. Num passe de pura magia, Merlim não se aparta do sagrado nem se deixa atropelar pelos dogmas cristãos, mas assume nova aparência, transmuta-se, vive agora mesclado à figura de Mercúrio, o próprio Pai da Alquimia.

Até batemos palmas. Sotero prosseguiu:

— A propósito, muito curioso, até seus nomes combinam, são próximos um do outro. Vejam só: os confrades devem se lembrar das tantas vezes que citei em nossas classes o precioso Artis auriferae, coletânea de tratados alquímicos, cuja primeira edição foi impressa na Basileia, em 1572, do qual tenho alguma coisa em latim ou mesmo traduzida em nossa biblioteca.

— Sim – antecipou-se Alan – por sinal, uma de suas obras mais raras, que já pudemos algumas vezes manusear.

— Pois bem, na coletânea que integra a parte I desta obra há um manuscrito intitulado Merlini allegoria profundissimum philosophici lapidis arcanum perfectè continens (Alegoria de Merlim que contêm com Perfeição o Profundíssimo Mistério da Pedra Filosofal). No texto, o druida tanto é chamado por seu próprio nome como também por ‘Merculinus’, derivativo ou corruptela de Mercúrio.

— Incrível! – exclamamos.

— E lembremos ainda que um dos epítetos pelos quais os alquimistas tratam Mercúrio é justamente o de Cervus Fugitivus, com o que, em assim fazendo, associam-no intimamente a Kerunnus, o deus cornífero dos celtas, por sinal o mais importante deles, assim como Mercúrio também o é para a Alquimia. Além disso, a imagem de Kerunnus, a de um deus chifrudo, remete-nos à cornucópia que, por sua vez, era ainda o vaso sagrado em que os celebrantes dos ritos de fertilidade bebiam suas beberagens mágicas a facilitar o coito entre os presentes, propiciando assim novos filhos e filhas para a Deusa, a dizer, para a terra. Não somente esse vaso será substituído pelo Graal cristão, como Kerunnus, por conta de seus chifres, será mais tarde, por obra da Santa Inquisição, associado à figura do demônio, promovedor das pecaminosas orgias dos pagos. Por isso tudo é que, miticamente falando, não resta alternativa a Merlim senão se retirar. A fim de manter vivo o paganismo sob essa desenfreada perseguição imposta pelos cristãos é que ele, honrosamente, sai de cena. Seus poderes, entretanto, permanecem até hoje constelados no psiquismo coletivo da alma pagã, também no inconsciente de cada um de nós, sempre a nos chamar a atenção para os encantamentos e as maravilhas da vida. Via de regra, entretanto, não lhes damos ouvidos. Presos que estamos à nossa ordinária condição, atados pelas rédeas da razão, esquecemo-nos do sagrado, desprezamos a vida intuitiva, damos pouca ou nenhuma importância ao Mistério…

— E lembremos ainda que um dos epítetos pelos quais os alquimistas tratam Mercúrio é justamente o de Cervus Fugitivus, com o que, em assim fazendo, associam-no intimamente a Kerunnus, o deus cornífero dos celtas, por sinal o mais importante deles, assim como Mercúrio também o é para a Alquimia. Além disso, a imagem de Kerunnus, a de um deus chifrudo, remete-nos à cornucópia que, por sua vez, era ainda o vaso sagrado em que os celebrantes dos ritos de fertilidade bebiam suas beberagens mágicas a facilitar o coito entre os presentes, propiciando assim novos filhos e filhas para a Deusa, a dizer, para a terra. Não somente esse vaso será substituído pelo Graal cristão, como Kerunnus, por conta de seus chifres, será mais tarde, por obra da Santa Inquisição, associado à figura do demônio, promovedor das pecaminosas orgias dos pagos. Por isso tudo é que, miticamente falando, não resta alternativa a Merlim senão se retirar. A fim de manter vivo o paganismo sob essa desenfreada perseguição imposta pelos cristãos é que ele, honrosamente, sai de cena. Seus poderes, entretanto, permanecem até hoje constelados no psiquismo coletivo da alma pagã, também no inconsciente de cada um de nós, sempre a nos chamar a atenção para os encantamentos e as maravilhas da vida. Via de regra, entretanto, não lhes damos ouvidos. Presos que estamos à nossa ordinária condição, atados pelas rédeas da razão, esquecemo-nos do sagrado, desprezamos a vida intuitiva, damos pouca ou nenhuma importância ao Mistério…

— Triste realidade… – era eu a intervir – nosso mundo anda mesmo cada vez mais rápido e artificial, vivemos praticamente abduzidos por nossa tecnologia em detrimento do cultivo de nossa vida interior, à qual deveríamos servir como os antigos sacerdotes da Deusa serviam à terra e à vida com seus ritos agrários.

— E é justamente esta a tal Pedra insignificante, de preço vil, desprezada pelos ignorantes.

Boquiabertos. Nós dois.

— O nome dela é inconsciente… o nome dela é Mãe-Natureza… seu nome é ainda intuição… vida interior… Ritos de sacralidade…

A fala agora emocionada de Sotero nos contagiava, elevava-nos a um novo patamar de compreensão.

— Mas a caduca humanidade, em sua alucinada correria, vive a desdenhar disso tudo. Já o Graal, em que pese o imaginário medieval tenha feito dele um símbolo máximo do ideal cristão, guarda a função de resgatar em nossa alma estes valores. É o elemento do cristianismo que assume o sentido da Redenção; por conter o sangue do Cristo, redime os pecados do mundo através daquele que, sendo puro, vier um dia a beber dele. Por ser o cálice da Ressurreição, passa a ser ele próprio a Pedra Filosofal, por tantos desprezada, por parecer assim, aos olhos dos tolos, algo insignificante. E é por isso que todos os que buscam o Graal interessados em seu valor material, jamais o encontram. Dado à sua natureza absolutamente espiritual, seu valor material é simplesmente nenhum. Ainda assim, todo aquele que pretenda um dia encontrá-lo, antes precisa pôr-se a limpo, ter seu coração tão simples quanto o fosse de criança. E notem bem, Parsival não se sacrifica atrás do Graal no intuito de obtê-lo para si, não é para alcançar a remissão de seus pecados que ele almeja dar com o Graal, senão para salvar todo o seu Reino, a bem dizer, seu maior propósito é o de reestabelecer a paz no mundo, ainda o de salvar, à moda de Jesus crucificado, os pecados de toda a humanidade. Em função de seu propício estado de pureza, catalisa sobre si essa esperança. Nenhum outro dos cavaleiros de Rei Arthur esteve à sua altura, nem puro o suficiente para tanto. Não só não encontram o Graal como vários são os que perecem na Demanda, uns morrem, outros se perdem e não retornam; Lancelote, por exemplo, enlouquece sem o encontrar. Parsival seria esse homem, mas sua epopeia contada por Chrétien de Troyes resta inacabada; nalgumas vertentes do mito arturiano é Galahad, filho de Lancelote, quem encontra o Graal, mas ele transcende por conta dessa sua experiência direta com o divino e, assim, desaparece.

— Ou seja, há mais tragédia que final feliz no mito arturiano – concluiu Alan.

— Ou seja, há mais tragédia que final feliz no mito arturiano – concluiu Alan.

— Assim como está também fadada a terminar nossa humanidade, se continuar surda ao chamado da Pedra, que é o mesmo de Merlim, e ainda o do Graal. Em termos da simbologia cristã incorporada ao tema do Graal, todos somos convidados à Santa Ceia. Sem exceção alguma, estamos sendo chamados a partilhar do pão e do vinho, a cear do alimento do espírito e a beber do cálice da vida eterna. Feito taça da última ceia, o Graal é partilha e símbolo de irmandade: “Tomando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí entre vós” (Lu, 22;17). Mas é também símbolo de comunhão e ressurreição: “Depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança feita por meu sangue, que será derramado por vós” (Lu, 22;20). Em que pese que tanto o corpo de Jesus quanto o cálice da última ceia tenham desaparecido, a presença viva do Cristo permanece, habita entre nós, basta termos coração que O perceba, afinal, onde quer que dois ou mais se reúnam em Seu nome, o Amor faz-se presente.

Alan e eu estávamos sensivelmente tocados. E Sotero mais se elevava:

— Símbolo máximo da plenitude interior que tantos buscam, representação do sagrado casamento entre o Céu e a Terra, imagem propriamente da alma que, feito vaso, abre-se a receber divina Graça, esse é o Graal, que tanto banha quanto transforma os lábios que porventura o toquem. Sorver do Graal é beber da aqua permanens, a dizer, a água da vida eterna, cuja fonte é o Amor, solvente universal de toda a Alquimia. Só o Amor opera esse milagre de conquanto se derrama mais se põe a derramar em sua Abundância, com o que jamais se esgota, a fazer do Santo Graal não somente a Pedra Filosofal, mas ainda o recipiente do Elixir da Juventude. Por isso, o Graal tão mais amado pelos que de fato o (re)conhecem. Só estes saberão dizer a quem é que ele serve.

— Símbolo máximo da plenitude interior que tantos buscam, representação do sagrado casamento entre o Céu e a Terra, imagem propriamente da alma que, feito vaso, abre-se a receber divina Graça, esse é o Graal, que tanto banha quanto transforma os lábios que porventura o toquem. Sorver do Graal é beber da aqua permanens, a dizer, a água da vida eterna, cuja fonte é o Amor, solvente universal de toda a Alquimia. Só o Amor opera esse milagre de conquanto se derrama mais se põe a derramar em sua Abundância, com o que jamais se esgota, a fazer do Santo Graal não somente a Pedra Filosofal, mas ainda o recipiente do Elixir da Juventude. Por isso, o Graal tão mais amado pelos que de fato o (re)conhecem. Só estes saberão dizer a quem é que ele serve.

— E a quem é, a quem é que serve o Graal? – perguntamos juntos.

Neste exato instante, em vez de nos responder, Sotero preferiu cerrar os livros sobre a mesa e nos lembrou que era hora de entrarmos no Templo, a fim de sermos iniciados.

_____________________________________________

Da Iniciação propriamente dita, nada posso dizer, posto ser nosso Rito secreto, reservado aos ingressos da TAO. Não cometo perjuro, entretanto, em dizer que por meio dela Alan foi elevado ao grau de Adeptus Praticus, e eu, quase dois mais antigo que ele nos seios da Ordem, ao de Adeptus Adjutor. No tocante à matéria operada, à essência do que foi levado ao crucibulum para que, já ao romper da aurora, estivesse vivo a brilhar em nosso altar após essa longa madrugada de 20 de março que nos reuniu em vigília e oração, mestre Sotero me intimou viesse aqui declinar alguma coisa, ainda que, por recomendação dele (e prudência nossa), só o pudesse fazer assim, re(des)veladamente, por meio deste extenso diálogo acima exposto. Sotero ainda me aconselhou só o publicasse após o Domingo de Páscoa; posto que, como se estivesse a prever ou a planejar, queria me entregar um soneto para que eu o agregasse ao relato desta nossa tertúlia, peça esta que, disse, só seria escrita na Ressurreição do Cristo, celebrada este ano em 21 de abril, a um mês, portanto, a contar da data de nossa Iniciação. E conforme prometera, chamou-me a estar em sua casa na noite deste dia de Páscoa, quando então me entregou a peça que, a seu pedido, aqui publico:

A SERVIÇO

A quem é, a quem é que serve o Graal?

Por que tanto o procuram os cavaleiros?

Quem saberá, se aos reis ou aos copeiros,

quem sabe à Pedra-mãe, Filosofal?

Não servirá, talvez, a aventureiros

que o buscam como a um bem material,

que mesmo ainda o vissem, enxergam mal,

porquanto só o Poder são seus anseios.

Que o Graal só serve a quem antes o serve;

por ser o Graal o Amor, serve a quem ama;

por ser Ressurreição, serve a quem vive,

e aos lábios que o tocarem, pois, observe,

serão unos com os Céus, taça inclusive,

que o Graal é D’us quem serve e Se derrama.

C+S .:.

N.N.D.N.N.

Domingo de Páscoa, ano da Graça de MMXIX

Riquíssimo texto, para várias releituras até a absorção completa das fontes disponibilizadas e seus entrelaçamentos. Além de uma prosa deliciosa que nos prende a atenção, vem coroado por magnífico soneto. E afinal, a quem serve o GRAAL? Peço licença aos três ilustres confrades personagens da grandiosa lição para manifestar o que tenho observado na prática, desculpando-me antecipadamente por qualquer pretensão.

Hodiernamente, ouso dizer que serve a todo buscador sincero e esforçado, iniciado, adepto ou não, disposto a abrir mão de toda honra e toda glória, e que mesmo sem o saber definir, tenha experimentado a fundo as vivências trazidas em especial pelos Arcanos Maiores do Tarot IX, X, XII, XIII, XV e XVI, pela ordem, “O Eremita”, “A Roda da Fortuna”, “O Enforcado”, “A Morte”, “O Diabo” e “A Torre Fulminada”. E acima de tudo, de quem sabe por profunda intuição que este tesouro não está fora, mas dentro do SI, e nada mais é do que a plenitude de sua CONSCIÊNCIA CRÍSTICA. A este o GRAAL serve, da mesma forma que d’Ele se serve aquele que tanto o buscou.

Eis meu humilde pitaco, já que os tempos são sombrios e não são poucos os que se encontram em desalento. Os grandes Mitos se perdem na voragem e brumas do TEMPO, este sim, o insondável ente implacável, sendo assim o “Amigo da Alma” aquele inestimável, benfazejo, doce companheiro de nossas duras jornadas, a quem sou eternamente grata!

Sinto-me como na história das crianças seguindo o flautista (O flautista de Hamelin) ou como a história das crianças que tentam voltar para casa seguindo as migalhas de pão (João e Maria), não sei se ser encantada está me levando para onde eu desejo ir e se esse é o “barato” de ser encantado: só saber que está encantando quando já se está envolvido dos “pés a cabeça” com um outro mundo e ter de se virar para vencer os desafios. Sempre que termino uma leitura sinto-me como na cena do livro “As Brumas de Avalon” quando Morgana descobre que o homem com quem ela se deitou era … (um conflito potente para o psíquico dela).

Impressionou-me a história de vida de Merlim, um ser que eu considero de alto escalão ter uma vida inicial turbulenta. O irônico é que eu já pressentia que Parsival tinha uma sombra (apesar de eu não saber que era Merlim), já que todos somos dotados de sombras, mas eu nem sequer imaginei que Merlim, um personagem que considero de alto escalão, vir de águas turbulentas.

6 anos desde que acessei esse blog pela primeira vez e me senti como Parsival na visão: encantada pela visão, mas nunca fiz a pergunta (no meu caso, não acessar os conteúdos). Hoje, aos 24, é que esses “misteriosos” enigmas, parte da minha busca, estão aqui. Lembro-me de uma situação parecida: morei 4 anos em Euclides da Cunha-BA e, naquele período, eu tinha uma vontade imensa de ingressar em uma “ordem”. Aos finais de semana eu sempre ia jogar vôlei no colégio que fica no centro da cidade, não sei precisar o tempo, mas vou arriscar em seis meses, quando me dei conta de que em frente a escola tinha um prédio ENORME com o nome MAÇONARIA.

Sobre a “Pedra Filosofal e o Santo Graal” eu ainda me sinto impelida a procurá-la ou reconhecê-la, espero me transformar em uma cavaleira digna para tal feito.

Beijos no seu coração.

Duas dúvidas: o Graal pode ser a cruz (a mesma coisa com nomes diferentes) e o sangue de Cristo e Cristo serem a mesma coisa em estados úmido e sólido?